イソクの息が、ムサの髪をなでた。夕餉に食べたプクサの匂いが、ムサを呼ぶ。閉じたムサの目がゆるみ、唇がゆるんだ。ゆるんだ唇から洩れる息は、やはりプクサの匂いがする。匂いを吸ってみなぎるものを股の間に感じながら、イソクは唇をムサの唇に重ねた。

枕の中の干草がムサの頭の下で鳴る。頭の上の屋根を葺く萱の隙間には、星が露のように宿っていた。星の下に点在する家々の影。村をはさむ丘と川の繁みには、露を受けたプクサの葉がゆれ、きつい匂いをこぼしていた。

茎の先には、細い花弁が寄り集まり、丸い宇宙を純白に咲かせている。冬のたくわえを兼ねながら葉茎を摘みとる季節は過ぎたが、地下の鱗茎を掘りだすのはこれから先のことである。

繁みを割って、丘には道がめぐっていた。川を背中に丘を越えると、海が月光をばらまいている。岩のむきでた崖がそびえ、崖は川を逆上りながら丘と結ばれていた。

砂浜には蹄の跡が刻まれ、崖のあたりで途絶えている。その日はじめて、馬の行列が村を通っていったのだ。崖をよけて、道は砂浜から丘に入り、そこを下った浅瀬の上流を人も馬も渡ったのだ。

イソクやムサたちの言葉では、道をルと言い、それは跡という意味でもあった。けものの跡が道であり、それをたずねる人の跡が道だった。はまなすの繁みをよけて人が通る砂の跡が道であり、潅木の枝をはじいて人の通る丘の跡が道であった。

つつましい丘の道に人の手が入ったのは、一ヵ月前のことである。馬というものを通すためだと、お役人のお達しがあり、それを受けた村の長は、子どもと、足腰のきかぬ老人以外をみんな駆り集めなければならなかった。樹木は倒され、根は掘られ、掘られて弱い土のために、石が運ばれ撒かれたのだ。

お役人は、つきっきりだった。斧を入れる幹の前で村の長が延々と祈りを続けると、お役人はいらだたしそうに空を見上げて、太陽の位置を確かめた。幹をかこんで繁っている採りごろのプクサを女たちが摘みはじめると、お役人はこらえきれずに呶鳴った。

「もうよろしい。アイヌ葱はどこにでも生えておるわ」

樺太の久春古丹がロシヤ人に襲われたのは前の年、択捉島が襲われたのは、つい一ヵ月前のことであった。蝦夷地全島は幕府の直割となり、日本の国防が計られるようになったのだ。兵と武器、兵糧、通信を運ぶには、天候に左右される海路はあてにならなかった。陸路を整え、蝦夷地の要所に運輸のための馬を置くことは、国防の第一歩、お役人の第一の仕事であった。

……狐の鳴声がする。唇を重ねたイソクとムサの耳の奥で、その日の昼間、はじめて聞いた馬のいななきがよみがえっていた。豪華な音であった。狐は勿論、鹿や熊も及ばない堂々とした体でもある。体を支える足の先の蹄と呼ばれるものの形は、神に捧げる酒器のようであり、漆塗りの酒器に劣らぬ艶をもって目にうつった。長い首と厚い尻を房々飾る毛は、体の動きにあわせながら首飾りのようにゆれる。背中に乗せた大きな荷物は、男一人の力では到底かなわぬものでもあった。

導くのは、男一人である。はじめの一頭のくつわにつながる綱のはじをにぎって歩き、残る馬たちは尻を追って鳥のように列を作るのだ。

「シネプ、トゥプ、レプ、イネプ……」

村人たちは、思わず一斉に馬を数えた。丘を下り、浅瀬を渡り遠ざかっていく馬の数はワンペトゥホト、三十だった。

シネプ、トゥプ、レプと、イソクの舌がムサの唇にふれた。丘を下り、下ってくる、馬が見せる舌の厚みをムサは思いだしていた。波打つような動きに比べ、イソクの舌は小賢しい。

ムサの開かぬ唇に、イソクの舌はとまどいながら戻っていった。こじあけようとするかのように、イソクの唇は、ムサの唇を吸う。閉じた唇を割って咲く、彼女の舌が欲しかった。ムサの唇はかたく、舌は埋もれている。

死んだマメシキの思い出が、ムサの舌に重たかった。飾り玉のように澄んだ娘の目に、馬を写してやりたかった。娘の指で馬を指させ、娘の口で馬を数えさせたかった。シネプ、トゥプ、レプと、あの子はちゃんと数えるだろうか。

イソクの下で目を閉じるムサの睫がゆれた。目の裏を白鳥が飛んでくる。雪が丘をすっぽりとおおった前の年のある日、ムサはマメシキの声で白鳥の飛来を教えられたものである。

「シネ、ト、イネ」

舌たらずな、数をとばしたマメシキのはしゃぎ声を戸外に聞き、ムサは機織りの手を止めて外に出た。

「シネ、ト、イネ、シネ、ト、イネ」

指を一本つきだして、マメシキの手は空を何度も切っていくが、乏しいマメシキの数詞は白鳥の群れを数えきれない。

「エ、エ、エ」と、マメシキの言葉が変わった。来い、来い、という言葉のつもりである。言葉にあわせて腕を振るマメシキの動きに応じて、白鳥は次々に川の面に舞いおりてきた。

ムサは、思わずマメシキを抱きしめた。

「レタッチル……」

白鳥はお前の祖先なのだよ、と言いかけたムサの言葉は跡切れた。ムサの腕を振り払い、マメシキが走りだしたからだ。新雪の上に小さな足跡をおいて、マメシキは川へ向かっていく。ムサはあわてて追いかけると、マメシキを追い越した。

川辺にしゃがみ、ムサは通せんぼをする。ムサの腕から首をつきだし、白鳥に手をのべるマメシキに、ムサはほほえんだ。マメシキの小さな胸が二つにふくらみ、女のしるしがももに滴るころ、ムサはマメシキの御守を作り、遠い祖先を伝えなければならない。その時こそ、マメシキは、ムサの言葉に耳をかたむけてくれるはずなのだ。

*

林のくぼみで赤ん坊の泣き声がする。もがく力はなかったが、背中の重みをまともに受けてフクジュソウのつぼみはつぶれていた。そこに赤ん坊がいなかったとしても、咲ききることのできなかった花である。そびえる火山の灰とつぶてに埋められて、この世は骨の色だった。地鳴りはおさまり、火柱はもう見えないが、雲のような火山の煙はまだ消えず、赤ん坊の泣き声は引きつっていた。

くぼみにかくまわれた赤ん坊の姿は見えない。姿どころかくぼみも見えず、逆にそこはもりあがっていた。我が子をおおった女の体を土まんじゅうのように灰は埋め、女は動かない。

芽ぶいたばかりの枝は裂け、木々はまだくすぶっていた。焼けた梢の先端からたちのぼる煙とともに、赤ん坊の声は空へ向かって助けを求める。

羽音がした。白鳥の群れである。二十羽の白鳥のなめらかな飛行は、林の上で左右に乱れた。

林は湖をかこんでいる。灰とつぶては林を越えて湖面に降り、白鳥の食べる藻草は埋められていた。

噴火がこの世を変えなかったら、白鳥はいつものように湖に舞いおり、村人は神の化身に目をかがやかせただろう。しなやかな首、純白の体、白をひきたてるくちばしの黒と黄の二つの染めわけ――それらが神の化身なのではない。白い羽毛につつまれた赤い肉は、村人の胃袋を通し、村人の血と肉になるからだ。脳と眼球、舌やくちばしの皮までも村人たちはありがたく食べ、食べ残された頭蓋骨は丁重にあの世に送り帰されるのだった。

あの世へ送る儀式のため、長は柳の枝を用意する。かつて国造りの神がこの世を造り、神の国へ帰る時、大地に突きさし、箸をおいていったという。箸には根が生え、それが柳になったのだ。

ゆかりの枝の先端を左手で押さえ、どっかりと座った股のつけねに長はおく。股から遠いもう一つの先端に右の手の小刀をあて、長は一気に手もとへ引くのだ。刃にのってやわらかにまくれる白い木肌――削る。長はひたすらにそれを削る。それは白鳥の頭蓋骨をくるみ、あの世へ飛びたつ羽毛となるのだ。

ふたたびこの世へ肉となってくることを願いながら、長は柳の羽毛の白鳥を川へ流す。川辺で見送る村人の眸の中を白鳥は流れ、眸の中へ消えていく。しかし今、それらの眸は、この世の光をふさがれて灰の下に埋もれているのだ。

群れを離れた一羽の白鳥が、水辺に近い梢の上を旋回していた。赤ん坊の泣き声はその下から聞こえてくる。いぶる木々の煙をぬい、白鳥は声をめがけて舞いおりた。

羽音といっしょに灰が舞いあがった。赤ん坊を抱きかかえた女の背中がうっすらと現われる。編目をさらした樹皮の着物は、翼の風でかすかにゆれた。

ゆれる着物の背の上に、白鳥は水かきのついた二つの足をおろした。赤ん坊を救うものは、二つの足の水かきではない。動かぬ女の乳房だった。

女の背中で、白鳥ははばたいた。空へ遠ざかるためではない。女の肉、女の血を飛び、女の霊にたどりつこうと白鳥ははばたき続けた。

女の首が動いた。肩が動き、腰が動く。女の目の下では、赤ん坊の髪の毛がもだえていた。

「ハンロ」と、女は赤ん坊の名を呼び、思わず抱きしめた。おそるおそる女は首を上げる。

焼けただれた梢の上で白鳥の羽音がした。膝をのばし、女は立ちあがる。望みを確かめるように、女は白鳥を目で数えた。

空に群れる、望みは十と九もある。もう一つの白い望みは女の霊をみたし、女はよみがえっていた。

女の腕に抱きとられ、ハンロは目をしばたたいた。光が泣き声を喉にもどす。灰にまぶされた顔の中で、乳を求めて唇が動いた。舌が鳴る。花びらのような歯が二つ、舌のかげから輝いた。

灰は女の乳首の先をも汚していた。女は指の先で乳首をなでた。指の汚れが、乳首の汚れを厚くする。女は指を着物の裾にこすりつけた。焦げた繊維に穴があき、指は肌に届いた。火傷でふくれた皮膚の痛みに、女の指ははねかえる。その指を女は口でしゃぶってみた。渇ききった喉ではあったが、唾液は指をしめらせる。しめった指で、女は乳首をなでなおした。動きにそって、乳首は色を取りもどす。

乳房を手で受け、女はハンロの唇に近づけた。鼓動のようにはずみながら小さな唇は乳首をくるみ、小さな掌は乳房を支える。

白鳥の群れは、まだ頭の上を乱れ飛んでいた。羽音を遠ざけ、女の耳は乳首をふくむ唇の音を聞きとり続けていた。ひとすじの女の心にこたえるように、白鳥の群れもひとすじの列となり、空の彼方に消えていった。

二つ目の乳房をふくんだまま、ハンロは小さな寝息をたてていた。女は乳房をハンロのみちたりた唇から静かに離した。歌うようにハンロの唇は動いた。

ハンロを抱いたまま、女は歩きだした。足もとから広がる灰は足を深くとらえ、女は一歩一歩を灰の中から抜きだして歩かなければならなかった。灰の中の粗いつぶては素足を切り、血は灰を泥のように吸いつけた。

火の山を背中にして、女はひたすら歩き続け、道を刻んだ。女の影が長くのびていく。自分の影を踏みつける女の息は荒かった。

ハンロの拳が、女の胸を叩く。女の足が止まった。灰はくるぶしの高さもなく、女は足の裏に残雪を感じた。

女は思わずしゃがみこみ、地表の灰を片手で払った。灰の下には灰の色しかなかったが、手をこする冷たい痛みは、まぎれもない雪の痛みであった。

汚れた雪を手でえぐり、女はそれをほおばった。もう一度、場所を変えて灰をえぐると、黒い土の中からプクサの葉があらわれ小さくゆれた。

ハンロが鼻を鳴らす。女はあわてて乳房に手をやった。待ちかねた唇が乳首に吸いつく。少しの間だけ唇を動かし、ハンロは乳首を離した。

鼻を鳴らし、ハンロはまた同じ乳首をふくむ。すぐに唇が離れると、ハンロはふたたび鼻を鳴らして訴えた。もう一つの乳首を女は与えたが、ハンロが三たび鼻を鳴らすまでに多くの時間はいらなかった。

プクサのまわりの土を女は指でえぐった。緑色の葉の先がわずかに背伸びする。女はそれを折ると歯で噛んだ。

唇をつぼめ、女はハンロの口に噛みくだいたプクサをうつす。ハンロは舌で押しだし、かんだかい泣き声をたてた。

熊笹の鳴る音がする。女は目をやった。熊笹の中から男が三人あらわれる。

――この子を助けてください。乳が出ないのです。

男たちは立ちすくんだ。耳に届いたのは、意味のないただの叫びだった。叫んでいるのは一羽の鳥である。汚れた翼で赤ん坊を抱き、鳥はするどく叫び続けた。

――魔物だっ。

ほとんど同時に声をたて、男たちは逃げだした。赤ん坊を抱いて、白鳥は後を追う。男たちにとって、それは怪しい白鳥であったが、ハンロの目の上では女の髪がなびき、それは小さな目に黒々とうつっていた。

しぶきをたてて川を渡り、男たちは散っていく。女子どもを呼び集める声が夕暮の丘に響いた。人の影が乱れ、丘の向こうに消えていく。うちすてられた家々が黒い影を残し、影をくりぬく窓のあかりが丘を照らしていた。囲炉裏では薪がはぜ、炎の上の棚に並べた干鮭へ煙がたちのぼっていた。

*

ムサのかたい唇は、イソクの体をかたくする。ムサの上から棒のようにイソクは落ち、仰向けになった。

――何を考えてるんだ。と棒の言葉は細くかたい。

ムサの唇は動かなかった。マメシキに馬を見せたかった、と言うことはできない。死者の名を口にすることは、アイヌの戒律で禁じられているのだ。死者は運命に従って、あの世へ旅立っていくのである。死者の名を言い、その思い出にふけることは、死者をこの世に振り向けさせ、さまよわせることであった。父母の名を孫につぐみ、祖父母の名を子につぐみ、名は忘れられ、消えていく。消えないものは白鳥であった。ある者には兎であり、ある者には鮭であった。雷を祖先に持つ者もあれば、火を持つ者もあった。人間はそれら自然の中から生まれてきたものであり、それら自然の中に還っていくものであった。

――すごかったなあ、馬って。とイソクの言葉はひとり言になっていた。

その馬をマメシキに見せたかったと思わないの、とムサは心の中でつぶやいた。

マメシキの死んだ日の思い出がよみがえってくる。はやりの風邪で熱を出し、泣く力もなくなった三日目の朝だった。マメシキはしきりに首を横に振り、そのたびに、草笛のような音をたてて喉が鳴った。

悠長にいびきをかいて眠っているイソクをムサはゆり起こした。

――首を振ってるじゃないか。大丈夫だよ。あの世へ行くのをことわっているんだ。ほら、下手な草笛を吹いている。マメシキは、この世でまだまだ遊ぶんだよ。

イソクは、目をこすりながら言った。そのとたん、マメシキの口からは白い泡が音をたてて溢れだした。泥が止まり、首が止まり、草笛が止まった。川の方角で、白鳥の羽音がけたたましく響く。北へ飛びたつ朝なのだった。

死体にかぶさり泣きわめくムサの耳に、窓辺に立つイソクの声が届いた。

――プクサがいっぱい出てる。

……イソクは、下帯の中に手をやった。水をかけられたように、ちぢみあがっているものがある。ムサの手をとり、イソクは下帯の中に導いた。下帯の中で、ムサの手は動かない。

――にぎって、とイソクはねだった。鼻声はマメシキを思わせ、ムサの掌は輪を作っていた。輪の中のイソクの肉はかわいかった。

――動かして、とイソクはまたねだった。ムサの手の輪がやさしく上下する。はじくように、イソクの男はみなぎった。

――もっと、もっと。馬より豪華なモノにしてくれよ、とイソクの言葉は熱かった。

馬、マメシキ、とムサの心で言葉がぶつかり、彼女の手は動きを忘れた。

次の動きをするために、イソクはもう十分だった。ムサの下着の胸の紐を引きちぎるようにほどくと、イソクは右手をすべらせた。やわらかな乳房は、イソクの手をやさしくあやす。

乳房を一つ、彼はゆっくりともんだ。はじけるような乳首の感触がイソクの唇を呼ぶ。二つの手をムサの下着の肩にかけ、イソクは引いた。肩が現われ、腕が現われ、その横には乳房が二つ現われる。

萱の屋根からこぼれてくる遠い光を受け、裸の上半身はうっすらと浮きあがっていた。イソクの唇は乳房を這い、二つの乳首をかわるがわる吸った。

ムサのかたい唇がほころび、息が洩れた。息は荒く、丘を上る馬のようだった。

乳首を吸うイソクの唇に、ムサはマメシキの唇をよみがえらせていた。黄金を隠したように、小さな手をにぎり生まれてきたマメシキ。目を閉じて首を振り、この世を唇でマメシキは探っていた。

ほほえみながら近づけるムサの乳首を、マメシキの唇はすぐに探しあてた。乳首はマメシキのこの世であった。

マメシキ、お前に馬を見せたかった。この世にいれば、まだ見たこともない素晴しいものが、あの馬のように列を作って現われてくるのだよ。もっとたくさんの知らないこの世を、マメシキ、お前に見せたかった。

マメシキ、と喉の奥から言葉が突きあがり、ムサは息を止めて戒律にたえようとする。唇を割って飛びだそうとする言葉を、ムサは歯で噛み砕いた。砕けた言葉は荒い息となって、彼女の唇をこじあけるのだ。

マメシキ、戻っておいで、わたしのおなかに。わたしの中の道を通って戻っておいで。道を通ってお前がこの世にふれた時、わたしもまた、この世に新しくふれたのだよ。囲炉裏の火の赤いゆらめき、沸きたつ湯の湯気は白い。それらのゆらめきをうけてゆれる?のこだましあうこの世の姿に、わたしの心もゆらめいたの。(下線判読困難)そのゆらめきをしのぐような馬のたてがみ、馬の尾のゆらめきを、マメシキ、お前といっしょに見たかった。だからマメシキ、わたしのおなかに戻っておいで。そしてもう一度、この世に生まれて出るのだよ。

*

銛が水を切った。鱗が光る。突きあげた鮭は宙で躍り、重みを腕でこらえながらハンロの足は流れを横切る。流れにひしめく鮭の群れはハンロの足にぶつかり、川の面にしぶきとともにはねあがった。

川辺に届いたハンロは、銛ごと、鮭を葦の繁みに投げだした。葦が倒れ、音をたてる。あばれる鮭を膝で押さえ、ハンロは銛を引きぬいた。

――かあさん、これで何匹だい。

――五匹だよ。ハンロも腕があがったね。

柳の棒を手にかまえ、待っていたのは女である。女は棒で鮭の頭をすかさず叩いた。

音を後ろに、ハンロの葦は倒れた葦を踏みつけていった。不意に片足が膝まで沈む。葦に隠れたよどみの深さをハンロは間違えてしまったのだ。

前のめりになったハンロは銛で体を支えようとしたが、銛を突いた葦の下はもっと深くよどんでいた。ハンロは倒れ、ずぶ濡れの体で立ちあがった。腰から下は水の中だ。

物音に驚き、女は葦を踏みつけ走ってきた。濡れた髪の毛をひたいにかぶり、ハンロは息を吹いた。声をたてて女は笑い、柳の棒をさしのべる。

女の助けをあてにはせず、ハンロはゆっくりと足を動かした。腰から膝、膝からくるぶしと、水の高さは低くなる。裾をはしょったハンロの着物から、滝のように水が流れた。

――今日は終わりにしよう。

女は一人で決め込むと、足をかきわけて歩きだした。丸めておいた一枚の簀をひろげ、もう動かない五匹の鮭を女はくるむ。ぶどうづるでそれをしばると、女は背負った。

――行くよ、と女はハンロを振りかえった。滴のたれる着物のまま、ハンロは駈けだし女を追いこした。

目の前には丘がある。丘の下に点々と建つ古びた家の一つが、二人のねぐらであった。そこから逃げだした村人たちは帰ろうともせず、近づこうともしなかった。魔物の丘とよばれるようになったそのあたりで、二人の姿以外、人の形をしたものを見かけることはできなかった。

日は高く、木々の影は短い。丘の頂上の岩穴の前で、ハンロは濡れた着物を脱いだ。岩の上にそれを広げるハンロの掌に、岩のぬくもりが気持ちよくつたわった。

掌をそのままに、ハンロは岩にとびのった。はらばいになろうと彼はかがむ。下帯のかげからのぞく股の色にハンロは気がつき、彼はそっと下帯をめくった。鹿皮をなめした下帯に似て、ハンロの内股はすべすべだったはずである。それなのに、今、彼の内股には黒い汚れがうっすらと這っているのだ。

おそるおそる指をやり、ハンロは汚れをこすってみた。汚れは落ちず、細い毛の感触が指につたわった。彼は息をのみ、目を近づける。心臓の音が胸に痛かった。胸を押さえてハンロはあおむけになった。青い空が遠くかすみ、彼は空からはがれていた。

岩の上からハンロはとびおり、足もとの小石をにぎった。胸をはる彼の目の下で木々の背丈が低く見える。力一杯、ハンロは石を投げた。木の葉がゆれ、彼の目を緑が酔わせた。

――なんの音だい、と丘の下から女の声がした。きりぎしから首を突きだし、ハンロは下を見た。家の横手にまな板をおき、女は鮭の身を開いていた。赤く濡れた彩りがハンロの眸を染め、彼は思わず目をつぶった。

夕焼けが一日の終わりを告げるころ、女は一人で丘を上っていた。戻ってこないハンロの遊び場を女は知っている。ハンロは岩穴の主人であり、そこで彼は宝物と語りあうのだ。木の実や石ころをためこんだハンロの城の入口で、女は体をかがめた。

黒い影が岩穴の壁にもたれている。言葉を寄せつけぬ影のかたさに女はとまどった。もう木の実でもなく、石ころでもない。ハンロの相手は闇なのだ。

――ハンロ、と女の声には艶があった。

ハンロは首を動かした。夕焼けを後ろにして、女の笑顔がのぞいている。まぶしさのあまり、ハンロは目をしばたたいた。夕焼けだけがまぶしかったのではない。心を隠し、彼はゆっくりと入口へ這っていった。

その夜、ハンロは食事をとらなかった。女の作った料理は、食べなれた鮭の汁だった。

……ハンロの耳もとを銛がかすめ、水を切った。無我夢中で手足を動かすハンロの体は、川の中で浮いては沈む。川の底の石のならびは少しも動かず、彼の手足は同じ位置から波紋を広げるだけだった。

宙を切る銛の音が、今度は頭の真上でした。ハンロは首をちぢめる。髪の毛をかすめ、銛はしぶきをあげた。彼は思わず頭をかかえた。流れの中に頭が沈み、ハンロの体はぐるりと回る。腹が上を向き、銛がうなりをたてた。彼は両手で腹の下をおおった。銛がそこに突きささっている。引きぬこうとするハンロの手が銛をしごくと、不思議な快感が泡のようにたちのぼってきた。彼はしごきを速めた。泡はせせらぎとなり、せせらぎは滝となる。川の岸にうちあげられ、ハンロはぐったりとあえいでいた。栗の花の匂がただよっている。

ハンロを呼ぶ女の声がした。彼はうっすらと目をあけた。

――悪い夢を見たんじゃないかい。声といっしょに、女の顔がのぞいている。

――悪い夢なんだろう、と女はまた言って、ハンロのひたいの汗を掌でぬぐった。

そんなふうに、ハンロはこれまで何度汗をぬぐってもらったことだろう。登っても登っても梢に届かないハンロであったり、追っても追っても後を振りむいてくれない女であったり、たちまち流木に変わる鮭さえもあった。そのたびにハンロはうなされ、女は彼をゆりおこしてはおびえて語る夢の話に耳をかたむけてくれるのだった。お払いのヨモギの枝がハンロの体をこすって鳴る時、彼はようやく夢からさめきり、女にしがみついたものである。しかし今、ハンロの見た夢は、ハンロの口をかたくつぐませていた。

のぞきこむ女の目をさけ、ハンロは顔をそむけた。家の一角の闇の中に、白く浮きでるものがある。無数の鮭の下あごをくるんで祭る削り柳の白さであり、下あごから突きでている鋭い歯並の白さであった。歯は銛のようにハンロをにらみ、痛みが彼の体を走った。

頭を抱えて、ハンロは顔をふせた。女の手が肩にふれる。

――おれ、死にたくない、とハンロは低い声で言った。

女の手のふるえを、ハンロは肩に感じた。彼は顔をあげ、女を見つめながら言った。

――かあさんも、死んじゃだめだよ。

――いつかは、この世にお別れしなければならないんだよ、と澄んだまなざしで女は言った。

――お別れして、どこへ行くの。

――白い雲の橋を渡って、神の庭に行くの。そこでは御先祖様が、わたしたちを待っているんだよ。

――でも、おれたちが死んだら、だれがおれたちを祭ってくれるの。

女の手はハンロの肩をなで、頬をなでる。その手はハンロの背中から抱き、彼の髪をはげしくかきむしった。ハンロの耳もとで女はささやく。

――わたしたちの子どもが、わたしたちを祭ってくれるよ。

*

ムサをおおうイソクの体の下をムサの手が這った。ムサの上でイソクは腰を浮かす。二人の体の隙間で、ムサは、自分の腰に巻きつけた御守を探った。

布が二つ、腰の左にたれている。黒い布の色は白鳥のくちばしをめぐる色であり、布の形はくちばしのように尖っていた。それは、ツルウメモドキの糸で編んだ紐の先につけられ、紐はムサの腰にじかに巻きつけられている。

祖先をかたどる腰の御守は、ムサが母から与えられたものである。枯葉を招いた土の上に、更に雪が招かれると、母もまた招かれたようにツルウメモドキの枝を採りに行く。ムサもよく、母に連れられ山へ行った。ムサの足にはく、かんじきの輪は、背丈にみあった小さなものであったが、雪の上に刻まれる自分の輪の跡をムサは何度も振り返っては見とれた。

赤い実が花のようにはじけている冬のツルウメモドキには、鳥の群れがとまり実をついばんでいた。人差指で唇を押さえ、ムサのはしゃぎ声をとめると、母はかんじきの踏みしめる雪の音を気づかいながら、静かに近づいていくのである。

腰の鉈を抜く母の手の動きも静かであった。まわりの木の幹や枝に蔓になってからんでいるツルウメモドキである。鉈の力を押さえ、母はもう一つの木の枝をかばうのだ。

そんなふうに手心を加えた鉈の音でも、まわりの鳥が飛びたってしまうと、母はささやくようにムサに言いつけるのだった。

「パスクルエプ コレ」

雪の上に積み重ねられたツルウメモドキに手をのべ、ムサは赤い実を採る。受ける左の掌に実があふれると、ムサは空を舞う烏にめがけて投げるのだった。実は落ちて、ムサのまわりの雪に散らばる。

「パスクル エク」とムサは烏を呼び、母はまた人差指を口にやった。

木立ほどのかすかなゆれをようやく保ち、ムサは烏を待ち続ける。群れをぬけた一羽がムサの頭のすぐ上で羽音を響かせると、ムサは少しのゆれもみせないように体をかたくした。

羽音がやみ、一羽の烏は雪の上で羽をしぼめる。赤い実をつつく烏のまわりには、たちまちたくさんの烏が集まってきた。

――昔、アイヌモシリを支配していた神様がね、あちらこちらを舟で見まわっていたんだって。そしたらね、魔神が霧を吐いて陸が見えなくなってしまい、神様は困ってしまったんだよ。ところがね、霧の中から烏の鳴き声がしたので、それを頼りに無事に舟を岸に着けることができたんだって。熊狩りに行けばさ、熊の穴を教えて鳴いてもくれるんだよ。見かけは悪くても、烏は立派な神様さ。

鉈を振りながら、母はそんな話をムサに語ってくれた。ツルウメモドキへの感謝の仕方も、やはり母から習ったものである。

――大地を持つ木の神様、あなたの体の一部をいただきました。あなたは神様ですから、自分の力でどうか体を再生して下さい。あなたの体をいただいたお礼に、わたしたちは粟をさしあげます。

そんな母の言葉を追ってムサもまた感謝を捧げ、小さな肩の袋から粟の穂をとりだすのだった。

粟の粒を穂からほぐす、ぎこちないムサの手つきにほほえみながら、母はその下に掌をひろげ粒を受けた。母の掌の粟の粒をムサは指でつまみ、枝をもらった株のまわりにおいていくのである。つまもうとするムサの背丈にあわせて、母は掌ごとしゃがんだ。ムサは自分の背丈が伸びたような気分になった。

縄でくくり、枝を背中に母が立ちあがる。母は高かった。ちぢんでしまった自分を感じ、ムサは泣きじゃくった。

――お前も背負うか、と母はたずねる。母もまた、子供のころ、そんなふうに泣いたのだ。うなずくムサの頭をなで、母は背中の枝をおろすと、小さな束を作りムサに背負わせた。

運ばれた枝は、火の神の燃える囲炉裏のまわりをとりかこんだ。一本を抜きとり、母はその先端を歯で噛む。割れめの入った外側に左手をやり、噛んだ歯で内側を押さえ、母はするすると枝を二つに引き裂いた。

ムサも真似をしてみる。何度も噛まれ、ささくれだった木の皮がムサの口の中に入り、ムサは唾といっしょに皮を飛ばした。

二つに裂いた枝の山ができると、母はまた歯でくわえ、裂けた枝から皮を剥がした。その皮の表から、糸になる内皮を剥がすのも歯である。

剥がれ、裂ける、皮の響きにひきよせられ、ムサは母の膝に手をかけていた。母の唇の間をムサは不思議そうにのぞきこむ。火打石のような艶をみせ、母の歯はぎっしりと並んでいる。

ムサはそっと自分の歯に指をあてて辿ってみた。抜けた乳歯の跡が、ムサの指に何度もくぼみをつたえる。

母は笑いながらムサを抱きしめた。

――お前の歯は、これから伸びてくるんだよ。母さんより立派な歯になって、糸を作るんだよ。お前の歯は伸びる歯。母さんの歯は欠ける歯。

――欠けちゃ、だめ、とムサは母をゆさぶった。

ツルウメモドキの内皮は雪の上にさらされ、雪の色と一つになる。指で細くそれを裂き、裂かれた繊維はようやく糸に縒られていく。その糸は弓の弦となり、背負い縄となる。網となり、女の腰の御守の紐になった。

*

屋根の萱を雨がはげしく叩き続ける。壁の萱にも風は雨を叩きつけ、柱はきしんでいた。濡れた家の真中で、女とハンロは屋根のゆれを見あげていた。ハンロの腰には、女の子が一人しがみついている。くっきりとした眉毛はハンロに似て、細い首筋は女に似ていた。

――出よう。ここにいてはつぶされてしまう、と女は言った。雨で濡れた女の唇からしぶきが飛ぶ。おぶい紐を持ち、女は子どもの背中にかけた。

――ウッサムはおれがおぶう、とハンロは紐ごと女の子を抱きとった。

――行くよ、と女の声がハンロをうながした。風が身をかがめさせ、雨が目を閉じさせる。雨と風を腕でふせぎ、ようやく開いた目の下では、濁った川のうねりが音をたてていた。

――上へ行こう、と今度はハンロが叫んだ。木々は波のようにゆれ、引き裂かれる枝の音がこだまをしていた。しかし、目の下の洪水を見れば、丘の上の岩穴だけが命を守る唯一の場所のようだった。

頭の上の枝のきしみを気づかいながら、ハンロは木々を縫って先に行く。その足もとを雨水は川のように流れていた。ひときわ高いきしみをたてて倒れる幹の影が見える。土砂の流れる重い音がすぐ近くを走っていた。

――うちへかえるヨーッ、とハンロの背中でウッサムがあばれる。女の手がのび、ウッサムの手をにぎった。

――もう少しのしんぼうだよ。なぐさめる女の言葉はききめがなく、ウッサムはかえってあばれた。

背中の重みにたえながら、ハンロは黙々と先を行く。彼の足どりが速まった。女の足どりも速まる。足もとは岩肌に変わり、岩穴はもうすぐだった。

崖の上に這いあがったハンロの目の下では、木々の葉が宙に乱れ、川と海の見境いはなかった。女に手をのべ、引きずりあげ、岩穴の奥へ向かって這い続けると、とどろきはわずかに遠ざかり、雨は閉ざされた。

荒い息を吐き、ハンロと女は手をついていた。背中のウッサムが泣きじゃくっている。女はおぶい紐に手をかけた。水を吸い、紐は重かった。

穴の中の三人には、もう川のうねりは見えない。掌のように枝をもがかせ溺れていく木々、そして屋根――その屋根の下で胃袋をみたし、眠りをみたし、二人は抱きあいウッサムを産んだのだ。

心の川をうねっていくそれらの日々を、ハンロは閉じたまぶたで追っていた。女には女の思いがあり、小さなウッサムにも種子のような隠れた日々があったはずである。

――はら、へったァ、と泣きじゃくるウッサムの声がする。ウバユリの団子をこねるかたわらから、思わず手をつきだして、からだ一杯べとべとにしてしまったウッサム。プクサの匂いのただよう鍋の中に手を突っ込み、指を火傷してしまったウッサム。いがごとつかんだ栗の痛さに大声で泣いてしまったウッサム――そんなふうにして彼女は学び、ハンロもまた学んだ。食べることは、生きることであった。

頭の上を気づかい、ハンロは入口へ這っていった。風と雨は森のように入口をふさいでいる。ハンロは濡れた着物を脱いだ。風にはためき、着物は重かった。

着物のすみを袋のようにようやく合わせ、ハンロは叩きつける雨水を受けた。着物ごと、風は彼を吹き飛ばそうとする。菱にこらえ、水をためると、ハンロはゆっくりと向きを変えた。

水は着物の編目から洩れ、ハンロの股を濡らす。股から落ちる水を惜しみ、彼は股をあわせたまま、いざりのように戻っていった。

――飲め、とハンロはウッサムの前に着物の水をつきだした。うすく残った水のたまりに、ウッサムは顔をつきだした。唇の音がする。着物にしみた水さえも、ウッサムはすすり続けていたのだ。

落ちる陽も、昇る陽も暗雲にさえぎられ、嵐は三日三晩も続いていた。泣きじゃくる力もなく、ウッサムは女のふところに抱かれていた。

目をあける元気もないウッサムの顔を女はじっと見つめていた。赤ん坊だったハンロの顔をウッサムの上に重ねてもいた。命を育てるそれだけのために、女は天から来たのだった。

――母さんを食べさせてやろうか、と女はウッサムの耳もとでささやいた。目を閉じたウッサムの首がかすかに横にゆれた。

女はウッサムをふところから離し、ハンロに手渡した。あまりに軽い体の重みにハンロは眉をくもらせ抱きとった。

――このままではウッサムは死んでしまう。お前さんだって、どうなるかわからないよ……だからさ、わたしを食べておくれ。

女の声は歌うようだった。ハンロは目を見はった。女はほほえみを浮かべている。

「ハンロ ウッサム ハンロ」と、女の歌は鳥のように高鳴り、ハンロの心臓が鳴った。

ふところから抜きだした女の手には、小刀が光っている。光は女の喉へ走った。

手からウッサムをすべり落し、ハンロは女に飛びついた。炎のように血が噴きだし、ハンロの顔に熱い別れが流れていく。抱きあげた女の姿は白鳥に戻り、白い羽がハンロの頬をさすって止まった。

――かあちゃんは、とウッサムが目を開いて不思議そうに言った。

――天へ飛んでいった。

――わたしも、とんでく。

――ああ、飛んでいこう。

白鳥を横たえ、ハンロは喉もとに突きささる小刀に手をやった。切り下げる刃にそって赤い肉があざやかに現われる。肉の下の内臓の入り組んだ神の仕掛けは、ハンロの背すじを思わず正させた。目を見はらせて、ウッサムはのぞきこむ。

ハンロは小刀で二切れの肉をまず切りとった。一切れをウッサムに渡し、一切れを自分の歯で食いちぎる。突きあがる思いの乱れを押しこむように、ハンロは肉をのみくだした。ウッサムも小さな歯を肉にあてた。

血に染まった羽毛や骨がこの世のようにあたりに広がり、あの世へ旅立つ頭蓋骨が二人の前にやがて残された。

――じゃあ、飛んでいくぞ、とハンロは静かに言った。ウッサムはうなずく。

穴から首を出すと、空は不思議に青かった。嵐は嘘のようである。嘘ではない証しとして、川は濁り、うねり続けていた。

岩の頂きに頭蓋骨をおくと、すべる足もとを気づかいながら、ハンロは倒れた林へおりていった。小さな足でウッサムも後をついてくる。

嵐に耐え残り、すっくと立つ一本の柳がハンロの目の前にあった。女の小刀を口にくわえ、ハンロの手足は幹を抱く。身軽に登った彼の手はすぐに一本の杖をつかみ、足をかけた。

近くの一本に小刀をあて、深い削りをハンロは入れる。木屑がウッサムの頭に降り、はねあがったウッサムの手は宙の木屑をつかもうとした。

――今度は杖だぞ、とハンロが叫ぶ。最後の削りで枝が落ちると、ウッサムは頭をかかえて逃げだした。

ハンロは飛びおりた。小枝を払い、皮を剥き、整った一本の枝を肩にかつぐと、彼はウッサムを追いたてながら頂へ戻った。

濡れた柳は削りにくい。小刀の先に心を乗せ、ハンロは削り続けた。やわらかな木肌のまくれは女の乳房のようでもあり、腰のようでもあった。

目をかがやかせて、ウッサムは手を出す。――邪魔だ、とハンロの声はきびしかった。

股をかこんで盛りあがる削り柳を、ハンロは頭蓋骨に巻いて結んだ。祈りを捧げるハンロの後ろ手、ウッサムは首をかたくして座っていた。かすかな風が柳の羽毛をゆらしている。両の掌で押していただき、ハンロは天へ向かってそれを放した。

「ハンロ ウッサム ハンロ ホイ」

ハンロの声がこだまする。

「ハンロ ウッサム ハンロ ホイ」と、ウッサムは羽のように腕を動かし、岩の上ではねた。ウッサムのしぐさを真似て、ハンロは歌った。

澄んだ空を三羽の白鳥が飛んでいく。歌は空にとけこみ、体にとけこんでいた。二人のそばに寄りそった母なる白鳥を感じながら、二人は空を飛び続けた。

夕日が丘の上を染めるころ、二人は岩の上にあおむけに倒れていた。荒い息の吸いこみは、飛んでいった魂を呼び戻しているかのようでもあった。

どんよりと二人は動き、岩の上にしゃがんでみる。膝を抱え、首を傾け、二人は夕焼けに見とれていた。

*

イソクの体の下で、ムサの手が動く。心と体を開く証しに、腰の御守はほどかれねばならなかった。ほどいた御守の紐が、ムサの腰をすべって離れる。ツルウメモドキの枝が裂かれ、皮が剥がれて走る音を、ムサは耳に感じていた。御守を作ってくれた母は、もうこの世から欠け、御守を作ってやらなければならなかったマメシキは、ムサより早く欠けてしまった。

イソクの指がムサの繁みを探った。繁みの中の谷は、ツルウメモドキの紐のように乾いている。水を求めて、イソクの指は谷の底をたずねていった。

掘り続ける指の先に、水はどうしてもふれてこない。乳房の下まで引きおろされていたムサの下着に、イソクは手をかけた。ムサの足の先をめがけて引き抜かれ、ムサは剥がされた。

ムサのももをイソクはつかみ、右と左にももは裂かれた。ムサをたずねてイソクはかがみ、繁みに顔を近づける。遠い天空の光が屋根の萱から淡くこぼれ、繁みは死んでいるように静かだった。

指をあて、イソクは繁みを開いた。つぼみがのぞいている。死んだマメシキの体を洗った時のことをイソクは思いだしていた。

マメシキの頬の色が、この世の色でみなぎっていた時、イソクはムサに代わっておしめを取りかえてやったことが何度かある。割れ目を破る小さなつぼみは朝焼けのようにまぶしく、イソクは目をそらしておしめを取りかえたものである。しかし、冷たくなったマメシキの体でつぼみは色を沈ませ、見るかげもなく澱んでいた。屍を洗うイソクの手は、思わず動きを止めたのだ。

あたたかなムサの体のつぼみは、死んだマメシキのつぼみとほとんど同じ色あいだった。遠ざけるように、イソクは目を閉じた。目の中で、色は雲のようにひろがり、イソクの心は分厚くふさがれていた。

マメシキ、と口から出かかる言葉をこらえ、イソクは腰を突きだしムサを探った。あの世を押しのけるように、ムサの中に入っていく。 馬のようにゆれるイソクの尻をムサは思わず両手で抱えた。こらえにこらえた(判読困難)ムサの尻も馬だった。たてがみのように髪のゆれるイソクの頭をムサは両手で抱えた。ムサの髪もたてがみだった。

ムサの爪がイソクの背にのび、ツルウメモドキの糸のように傷が走った。引き裂かれ、引き剥がされねばならないものが、ムサの上にのしかかっているようだった。

ムサの歯が光った。イソクの背に歯は食いこみ、歯は戒律を二つに割る。

「マメシキーッ」

ムサの叫びは、イソクの腰を押し戻した。おびえ、ちぢみ、たれさがるものを、イソクは股の間で感じていた。

イソクの目の下で、ムサの胸がはげしく波打っていた。すぐ目の下にムサはいるが、ムサはイソクから遠かった。

胸の中でムサは走り、ムサは駈けていた。たてがみがなびき、蹄が音をたてる。シネプ、トゥプ、レプ、イネプ……数えきれない馬の影が、ムサをよぎり、渦巻いていた。

子馬の影もまじっている。

「マメシキ タ ネレ アペ クネワ」と、子馬のいななきはどこか舌たらずであった。子馬のたてがみの先についている顔は、マメシキである。

「シモック タプ ネレ アムペ クネワ」

いななきが重なっていた。子馬に寄りそい走っているのは、ムサの母、シモックであった。わたしはシモックという者ですよ、と名乗りをいななき、マメシキもまた、名をいなないて駈けるのだ。

「オマンテ タプ ネレ アムペ クネワ」

「アリヤン タプ ネレ アムペ クネワ」

「ヤイヌカ タプ ネレ アムペ クネワ」

ムサの父、祖父母たちも名乗っている。ノチャシ、オンネシ、ホッパ、コトイタ――顔も名も知らなかった祖先たちが、ムサの血の中で名乗っている。血には千年の道が通い、道は火山灰の白鳥の足跡からはじまっていた。道は白鳥の空に通じ、千年の時間の中を語りつがれてきたのである。

「ムサ タプ ネレ アムペ クネワ」

ムサもいななき、走っていた。一面のプクサの緑を馬の蹄は剥いでいく。川辺の草を馬は踏みつけ、川は泥色に濁っていく。馬はそれでも駈け続けるのだ。

いつの間にか羽を持ち、馬は宙を飛び、空を飛んでいた。黒雲のように群れは分厚く、闇は光のようにムサの目をくらませた。

膝をつき、イソクは息をのんでムサを見上げていた。糸一つ着けない体で立ちあがり、ムサは踊りはじめたのだ。二つの手をはばたかせ、ムサは喉をふるわせる。

「ハンロ ウッサム ハンロ ホイ。ハンロ ウッサム ハンロ ホイ」

ムサの目は日輪のように熱く燃え、イソクをおののかせた。

後ずさりをしながら、イソクは立ちあがった。尻にたれた下帯を腰の紐にこじ入れながら、彼は戸外に飛びだした。

プクサが匂い、ヨモギが匂う。遠い江戸の政治が作った馬の道は繁みの闇にひっそりと眠り、まだ眠らない家々の火が、窓の形で燃えていた。馬の話が、はずんでいるのに違いない。新しい道のもたらす底?の力は(判読困難)イソクにさえもわかっていない。

くさむらにたたずむヨモギの影に、イソクは手をやった。根もとをつかみ、茎をねじおり、彼はヨモギを振りかざす。

ヨモギの葉が白くゆれた。悪霊を払いとばそうと、イソクは宙を飛んで入口をめざした。

(了)

※入力者註

本作には原型作品がある。

「ハンロ ウッサム」 北方文芸 15巻5号 北方文芸社 1982/05/01

(タイトルのムはすべて小文字の「ム」)

本作はこれを膨らませたもの。

異同個所は、

・イソクの息が〜かたむけてくれるはずなのだ。

・ムサのかたい唇は〜生まれて出るのだよ。

・ムサをおおう〜女の腰の御守の紐になった。

・イソクの体の下で、〜イソクは宙を飛んで入口をめざした。

上記それぞれのパラグラフを取り除き、最後にアイヌ伝承歌「ハンロ ウッサム」の楽譜を添えたのが「ハンロ ウッサム」となります。(以上岡和田晃調査による)

つまり、*で区切られた部分ごとに新しいエピソードを挾み込んだものが「千年の道」ということです。現存の原稿はこれで全てだけれども、本文は原稿用紙17枚目の最終行で終わっており、この続きが出てくる可能性がないとはいえないと思われる。

というわけで実際に後半部分が出てきたのでここに追補しました。追補分の原稿は感熱紙ではなく、普通の原稿用紙の状態で見つかったのですが、清書した後にくわえられた加筆訂正のいくつかは判読困難な部分が含まれており、最終的なテクストを確定できない状態です。判読が難しい部分については以下に画像を掲載しますので、参考にしてください。

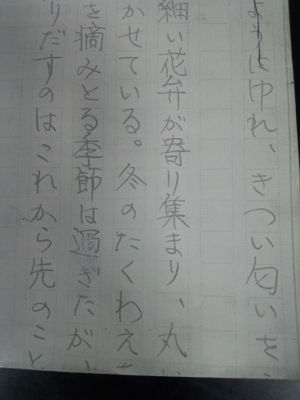

冒頭二段落目から三段落目に当たる部分の原稿は最下列が切れており、文字を確定できない部分がある。補った部分は以下の通り。

プクサの葉がゆれ、きつい匂いを(こ)ぼしていた。

茎の先には、細い花弁が寄り集まり、丸(い)宇宙を純白に咲かせている。冬のたくわえ(を)兼ねながら

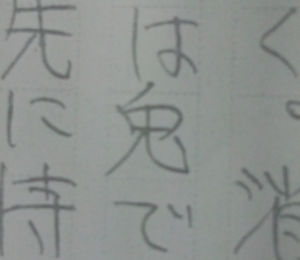

その他、「直割」は「直轄」の誤字だけれど、その類の書き癖は原稿のママとした。兎あるいは兔の略字のような以下のものも。

※3

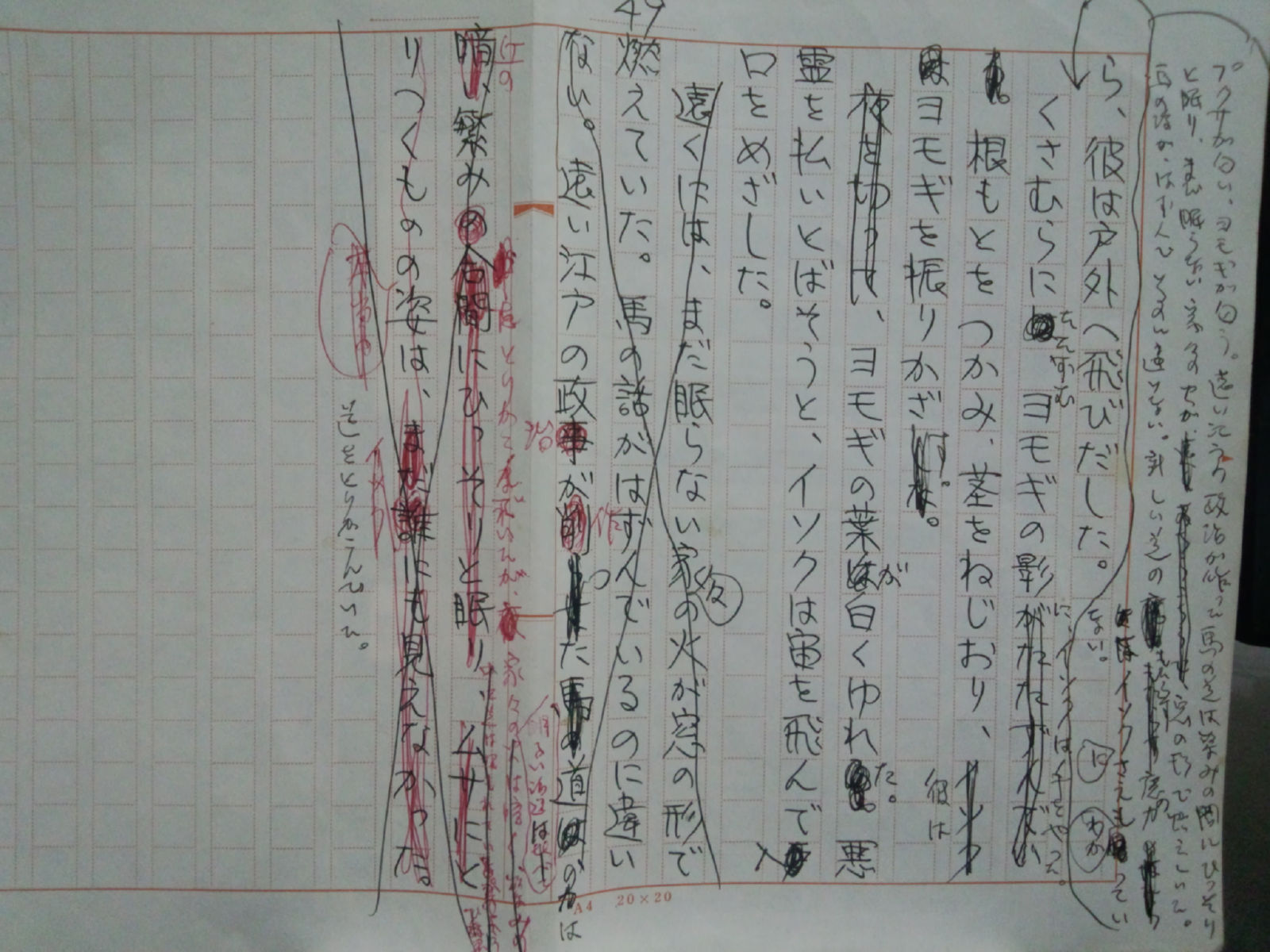

最後の「プクサが匂い 〜 イソクにさえもわかっていない」までの判読困難な加筆部分の元になった削除部分の画像を以下に掲載する。この範囲は以下の削除部を元にテクストを埋めて、なお埋まらない部分を赤線で示している。

「遠くには、まだ眠らない家々の火が窓の形で燃えていた。馬の話がはずんでいるのに違いない。遠い江戸の政事が削らせた馬の道は、暗い繁みの合間にひっそりと眠り、ムサにとりつくものの姿は、まだ誰にも見えなかった。」

元原稿画像。手元にスキャナーがなかったのでデジカメ画像でご容赦下さい。この画像の解釈が本文の形でよいのかどうかも含めて、未確定部分についてのご指摘等ありましたら入力担当東條の方へお願いします。